在数字时代,网络空间本应是促进交流、推动发展的广阔天地,但现实中,网络安全威胁却如影随形,从未远离。

一.网络安全威胁

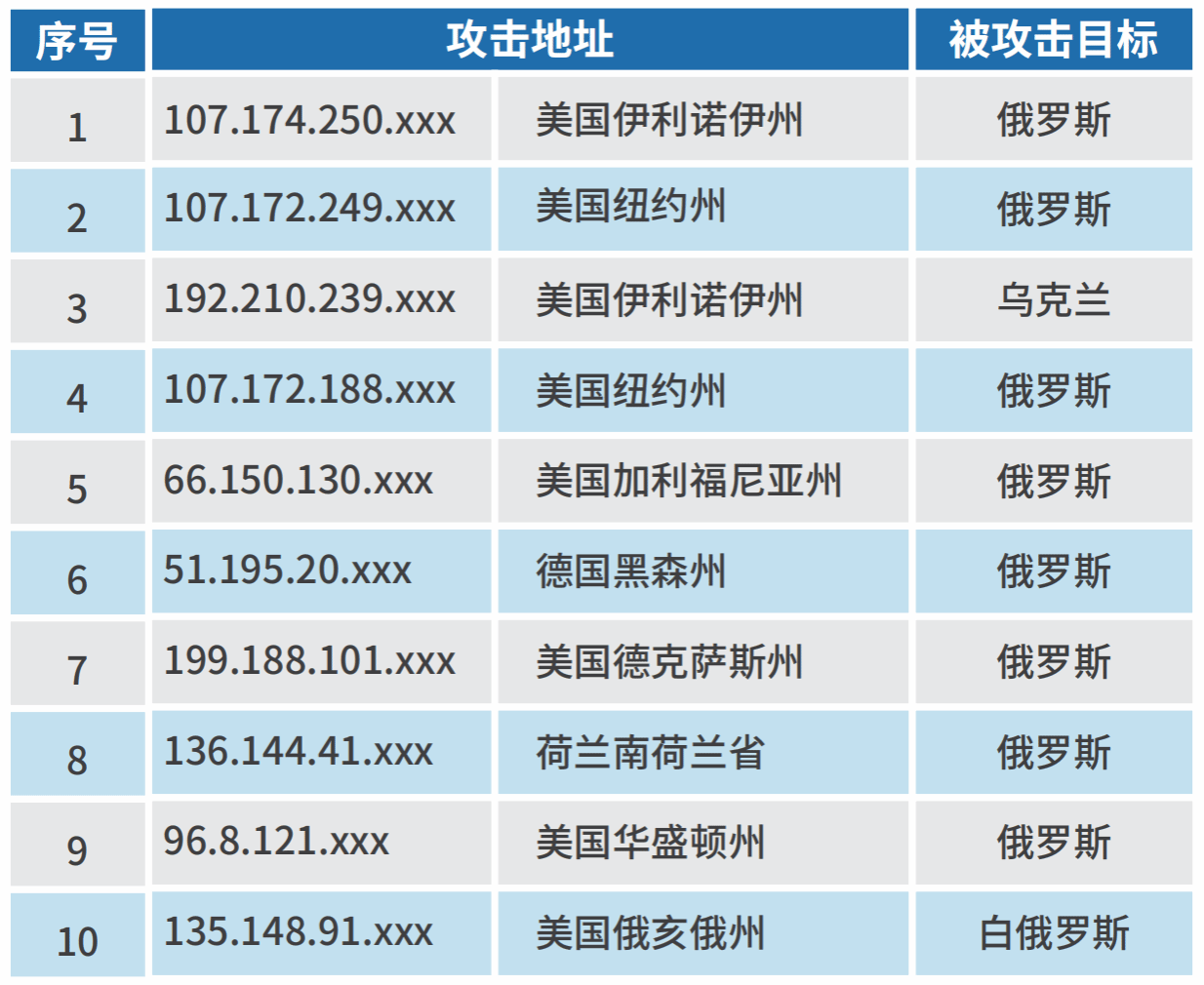

国家互联网应急中心监测发现,2022年2月——3月,我国互联网持续遭受境外网络攻击,境外组织通过攻击控制我境内计算机,进而对俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯进行网络攻击。经分析,这些攻击地址主要来自美国,仅来自纽约州的攻击地址就有10余个,攻击流量峰值达36Gbps,87%的攻击目标是俄罗斯,也有少量攻击地址来自德国、荷兰等国家。

棱镜门事件:2013年6月,前中情局(CIA)职员爱德华.斯诺登披露了美国国家安全局(NSA)和联邦调查局(FBI)于2007年启动了一个代号为"棱镜"的秘密监控项目,直接进入美国网际网络公司的中心服务器里挖掘数据、收集情报,包括微软、雅虎、谷歌、苹果等在内的9家国际网络巨头皆参与其中。

西北工业大学遭美国NSA网络攻击事件:2022年6月22日,西北工业大学发布《公开声明》称,该校遭受境外网络攻击。国家计算机病毒应急处理中心和360公司联合组成技术团队,从西北工业大学多个信息系统和上网终端中提取到了多款木马样本,全面还原了相关攻击事件的总体概貌、技术特征、攻击武器、攻击路径和攻击源头,初步判明相关攻击活动源自美国国家安全局“特定入侵行动办公室”。

45亿条国内快递信息遭泄露:2023年2月12日,Telegram查询机器人被爆泄露国内45亿条个人信息,最新的数据时间大概来自2022年,数据主要来自各快递平台以及淘宝、京东等购物网站,数据包含含用户真实姓名、电话与住址等。据该机器人管理员提供的navicat截图显示,泄露的数据量超45亿条,数据库大小为435.35GB,几乎涵盖了全国用户的快递信息。

南昌某高校发生大量数据泄露案件:2023年8月,南昌某高校3万余条师生个人信息数据在境外互联网上被公开售卖。经查,涉案高校在开展数据处理活动中,未建立全流程数据安全管理制度,未采取技术措施保障数据安全,未履行数据安全保护义务,导致学校存储教职工信息、学生信息、缴费信息的数据库被黑客非法入侵,其中3万余条教职工、学生个人敏感信息数据被非法兜售。

上海一政务信息系统技术服务公司泄露公民个人信息:2023年9月15日,上海市互联网信息办公室公布一起行政处罚案件。上海市某政府信息系统技术承包商违规将政务数据置于互联网测试期间,相关存储端存在高危漏洞,导致大量公民数据泄露,以致成为境外不法分子窃取政务数据的“供应链"入口,相关公民个人信息在境外黑客论坛被披露兜售。

二.网络行为规范

1.“六不许”:

(1)不许发布违背政策与原则的言论:不得在网络散布违背党的理论、路线方针政策的意见,不公开发表同中央决定相违背的内容,不传播损害党和国家形象的言论。

(2)不许泄露各类敏感秘密:严禁以任何形式泄露党和国家秘密,不传播未公开的工作文件、内部信息等工作秘密,也不得泄露履行职责中掌握的商业秘密与个人隐私。

(3)不许编造传播虚假信息:不编造、传播政治谣言及小道消息,不制造虚假信息扰乱社会秩序、破坏社会稳定,抵制各类不实“内部消息”的传播。

(4)不许从事危害网络安全的活动:不得非法侵入他人网络系统,不制作、传播计算机病毒等恶意程序,不干扰他人网络正常功能或窃取网络数据。

(5) 不许参与非法组织与活动:不加入网络水军、非法论坛或群组,不参与有偿删帖、刷榜等扰乱网络秩序的行为,拒绝不法串联、集会等网络非法组织活动 。

(6)不许传播不良与违法信息:不浏览、传播色情、暴力、封建迷信等违背公序良俗的内容,不宣传赌博、教唆犯罪等法律法规禁止的信息。

2.“七底线”:

(1)法律法规底线

(2)社会主义制度底线

(3)国家利益底线

(4)社会公共秩序底线

(5)公民合法权益底线

(6)信息真实性底线

(7)道德风尚底线

3.“八严禁”:

(1)严禁浏览网络不良信息

(2)严禁翻墙浏览境外网站

(3)严禁手机传发涉密资料

(4)严禁随意拍摄武器装备

(5)严禁网上暴露军人身份

(6)严禁网上不正当的交往

(7)严禁网上谈论涉密信息

(8)产禁网上与敌特勾联泄密